つくり手の「くらし」kino workshop

2020年06月28日

こんにちは、kino workshop です。

岐阜県飛騨市古川町の山間で家具や小物を夫婦でつくっています。

コロナ禍でも普段とあまり変わりなくつくりながら暮らしていますが、

イベントが中止になったおかげで、いつもは荒れ放題の畑が今年は美しいです。

四月中旬に植えたじゃがいもの花が咲いています。

とまと、なす、きゅうり、かぼちゃと元気がよく、

毎朝畑に行くといろんな変化があって楽しいです。

家を建てたときに植えた栗の木もいっぱい花をつけているので、

秋にたくさんの栗を収穫できるのが楽しみです。

ギャラリーは、奥の工房で仕事をしているときはオープンしていますので、

飛騨にお越しの際はぜひお立ち寄りください!

※お越しになる前にお電話いただけると助かります。

最新の情報はインスタグラム(#kinoworkshop)でもアップしています。

岐阜県飛騨市古川町の山間で家具や小物を夫婦でつくっています。

コロナ禍でも普段とあまり変わりなくつくりながら暮らしていますが、

イベントが中止になったおかげで、いつもは荒れ放題の畑が今年は美しいです。

四月中旬に植えたじゃがいもの花が咲いています。

とまと、なす、きゅうり、かぼちゃと元気がよく、

毎朝畑に行くといろんな変化があって楽しいです。

家を建てたときに植えた栗の木もいっぱい花をつけているので、

秋にたくさんの栗を収穫できるのが楽しみです。

ギャラリーは、奥の工房で仕事をしているときはオープンしていますので、

飛騨にお越しの際はぜひお立ち寄りください!

※お越しになる前にお電話いただけると助かります。

最新の情報はインスタグラム(#kinoworkshop)でもアップしています。

つくり手の「道具」椅子張り&皿 とらまめ

2020年06月19日

今年から木工房の会の正式メンバーにいれてもらいました とらまめ 北奥です。

こうゆうの作ったり、正円じゃない皿を旋盤で挽いたり、普通に張り屋したりしています。

ウェブ http://toramame.com です。

今回のリレーブログ当番はあんま被らなそうな椅子張りの道具を紹介してみます。

タッカーはドイツ製のBeA やばい

やばい

引っ込んだ溝にも打てるように嘴と、針の送りがスムーズになるように内部をちょっと改造してあります。

タッカーの針を抜くのにはいろいろ試した結果、車の内装剥がすやつが1番好きです。

目打ち類は、転がったり落ちたりしないように服着せたり三角に削り落としたりしてます。

細長いハンマーはマグネットハンマーという釘がくっつくハンマーです。

昔の職人は釘を口に含んでおいて1本ずつ出してこれにくっつけて張ってたらしくて、やってみたけど、めっちゃムズ!てゆうか飲み込む〜〜てなって私は布に刺して自立させたところをこのハンマーで打っています。

あと150mmの定規!縫製関連の人のはだいたいなんか結んであるか可愛いストラップついてて人の見るの楽しいです。

こんなもんでしょうか…

最後に展示の告知です

八犬堂ギャラリーさん主催のKENZANに出展します。

6/25〜29、販売は7/5まで

http://kenzan.jp/

本当は実物展示だったのですがコロナウイルスの影響でオンライン開催です。よければ

それでは皆さまよい週末を

こうゆうの作ったり、正円じゃない皿を旋盤で挽いたり、普通に張り屋したりしています。

ウェブ http://toramame.com です。

今回のリレーブログ当番はあんま被らなそうな椅子張りの道具を紹介してみます。

タッカーはドイツ製のBeA

やばい

やばい引っ込んだ溝にも打てるように嘴と、針の送りがスムーズになるように内部をちょっと改造してあります。

タッカーの針を抜くのにはいろいろ試した結果、車の内装剥がすやつが1番好きです。

目打ち類は、転がったり落ちたりしないように服着せたり三角に削り落としたりしてます。

細長いハンマーはマグネットハンマーという釘がくっつくハンマーです。

昔の職人は釘を口に含んでおいて1本ずつ出してこれにくっつけて張ってたらしくて、やってみたけど、めっちゃムズ!てゆうか飲み込む〜〜てなって私は布に刺して自立させたところをこのハンマーで打っています。

あと150mmの定規!縫製関連の人のはだいたいなんか結んであるか可愛いストラップついてて人の見るの楽しいです。

こんなもんでしょうか…

最後に展示の告知です

八犬堂ギャラリーさん主催のKENZANに出展します。

6/25〜29、販売は7/5まで

http://kenzan.jp/

本当は実物展示だったのですがコロナウイルスの影響でオンライン開催です。よければ

それでは皆さまよい週末を

作り手の「道具」 しずく窯

2020年06月07日

高山市郊外で焼き物をしております しずく窯中西です。

今回は焼き物を作るのになくてはならない ‘窯‘ のお話です。陶芸の窯と言えば 電気窯 灯油窯 ガス窯 薪窯など色々な種類があり

それぞれに特徴があります。

私の工房では主にガス窯と薪窯を使って作品を焼成しています。

ガス窯は陶芸では最も一般的な窯で扱いやすく焼成も比較的簡単で 私の工房では1か月から2か月に1回ほど焼成しています。

ガス圧と煙突の引きの調整で窯の内部の雰囲気が決まります。焼成温度は1220~1250度くらいです

ただ扱いやすい窯とはいえ季節によって温度の上り方、焼けた作品の色なども違ってくるので極力同じものが焼けるよう調整しますが

何回窯を焼いても全く同じようには焼けないのが焼き物の難しいところです。

私の作品の場合、これから梅雨の時期 夏にかけて最も窯の焼きにくい時期になります。8月には窯を焼きたくありません。

次は薪窯です 工房の窯は穴窯と呼ばれる比較的原始的な窯で斜面に穴を掘り、耐火煉瓦をドーム状に積み上げて制作します。20年程前に

自分で設計,築窯しました。

穴窯の面白いのは 窯の中で作品が変化するところです。一般的に窯変と言われますが 燃料になる赤松の灰や窯の中のガスの影響で

ガス窯には見られない自然な変化が生まれます。 画像の作品は釉薬をかけていませんが作品の表面に降りかかった松の灰が粘土と反応して

ガラス状になる自然釉、生地が赤く色づく火色などは薪窯で長時間焼成することで得られる変化です。

以前は自然釉の作品を焼成するのに1週間窯を焼いていた時期もありました。

やはり薪窯での窯焼きは予想できないものが出てくることが面白く、窯出し時のドキドキ感はガス窯や電気窯にはないものです。

変化にとんだ面白いものが焼ける反面 作品にならないようなものも数多く出てしますのが悩みどころでもあります。

焼き物屋にはなくてはならない窯。最後の仕上げが窯頼みなのも陶芸の醍醐味なのかもしれません。

今回は焼き物を作るのになくてはならない ‘窯‘ のお話です。陶芸の窯と言えば 電気窯 灯油窯 ガス窯 薪窯など色々な種類があり

それぞれに特徴があります。

私の工房では主にガス窯と薪窯を使って作品を焼成しています。

ガス窯は陶芸では最も一般的な窯で扱いやすく焼成も比較的簡単で 私の工房では1か月から2か月に1回ほど焼成しています。

ガス圧と煙突の引きの調整で窯の内部の雰囲気が決まります。焼成温度は1220~1250度くらいです

ただ扱いやすい窯とはいえ季節によって温度の上り方、焼けた作品の色なども違ってくるので極力同じものが焼けるよう調整しますが

何回窯を焼いても全く同じようには焼けないのが焼き物の難しいところです。

私の作品の場合、これから梅雨の時期 夏にかけて最も窯の焼きにくい時期になります。8月には窯を焼きたくありません。

次は薪窯です 工房の窯は穴窯と呼ばれる比較的原始的な窯で斜面に穴を掘り、耐火煉瓦をドーム状に積み上げて制作します。20年程前に

自分で設計,築窯しました。

穴窯の面白いのは 窯の中で作品が変化するところです。一般的に窯変と言われますが 燃料になる赤松の灰や窯の中のガスの影響で

ガス窯には見られない自然な変化が生まれます。 画像の作品は釉薬をかけていませんが作品の表面に降りかかった松の灰が粘土と反応して

ガラス状になる自然釉、生地が赤く色づく火色などは薪窯で長時間焼成することで得られる変化です。

以前は自然釉の作品を焼成するのに1週間窯を焼いていた時期もありました。

やはり薪窯での窯焼きは予想できないものが出てくることが面白く、窯出し時のドキドキ感はガス窯や電気窯にはないものです。

変化にとんだ面白いものが焼ける反面 作品にならないようなものも数多く出てしますのが悩みどころでもあります。

焼き物屋にはなくてはならない窯。最後の仕上げが窯頼みなのも陶芸の醍醐味なのかもしれません。

つくりての『食』 草木染を食べる ののはな草木染アカデミー下呂支部教室

2020年05月31日

今年から

ひだの工房めぐりに参加します。

ののはな草木染アカデミー下呂支部教室の田中と申します。〔2018年開校〕

昨年はゲスト染色家として、

cocoon工房さんの場所をお借りし、

草木染作品の展示をさせて頂きました。

今年は、

我が工房として、初参加です。

場所は昨年と同じく、

cocoon工房さんと同じ、

高山市朝日町 旧秋神小学校内です。

秋神小学校はこんなところ。

少子化で廃校になった小学校です。

ここに来ると、気持ちが落ちつくんですよね。

工房巡りのイベントの時は、

ののはな草木染アカデミー下呂支部教室が

秋神小学校に出張してきますよ!!

当日は、理科室を使って

『草木染ワークショップ』を企画しています。

何を染めようかなぁ~と

まだ決めてないんですよ。

お楽しみにしていて下さいね。

さて今日は、

つくり手の食について

この時期、ちょっと面白い食材が手に入ります。

それは、 の写真。

の写真。

『紅花』です。

鮮やかな赤い色を出すことで有名な紅花です。

花は食用出来ることを知ってる方もいるかもしれませんが、なんと、

葉っぱも食べられるんです!

それも、発芽したばかりの若い葉っぱだけ。

何故かというと、紅花は、

成長してくると葉っぱにトゲがでてくるので、

トゲトゲしてきたら食べられません!!

といいつつ、葉っぱを食べるのは初めての私。

文献で読んで知識はありましたが、

昨年は食べずじまいでこの時期を逃してしまいました。

そうだ、今年はブログのネタになりそうだなあと、

本日、若い葉っぱを摘んで食べてみましたよ!!

葉っぱを煮だした、鍋のお湯が真っ黄色に。

(肉眼ではもっと黄色でした)

軟らかくなるまで茹でた葉っぱを

おひたしにして頂きました。

うーんん!

ホウレンソウとも違う、

小松菜とも違う、、、

そう!春菊みたい!

癖もなく食べやすい紅花の葉っぱ

これからは5月から6月上旬にかけて、

我が家の定番料理になりそうです。

ひだの工房めぐりに参加します。

ののはな草木染アカデミー下呂支部教室の田中と申します。〔2018年開校〕

昨年はゲスト染色家として、

cocoon工房さんの場所をお借りし、

草木染作品の展示をさせて頂きました。

今年は、

我が工房として、初参加です。

場所は昨年と同じく、

cocoon工房さんと同じ、

高山市朝日町 旧秋神小学校内です。

秋神小学校はこんなところ。

少子化で廃校になった小学校です。

ここに来ると、気持ちが落ちつくんですよね。

工房巡りのイベントの時は、

ののはな草木染アカデミー下呂支部教室が

秋神小学校に出張してきますよ!!

当日は、理科室を使って

『草木染ワークショップ』を企画しています。

何を染めようかなぁ~と

まだ決めてないんですよ。

お楽しみにしていて下さいね。

さて今日は、

つくり手の食について

この時期、ちょっと面白い食材が手に入ります。

それは、

の写真。

の写真。『紅花』です。

鮮やかな赤い色を出すことで有名な紅花です。

花は食用出来ることを知ってる方もいるかもしれませんが、なんと、

葉っぱも食べられるんです!

それも、発芽したばかりの若い葉っぱだけ。

何故かというと、紅花は、

成長してくると葉っぱにトゲがでてくるので、

トゲトゲしてきたら食べられません!!

といいつつ、葉っぱを食べるのは初めての私。

文献で読んで知識はありましたが、

昨年は食べずじまいでこの時期を逃してしまいました。

そうだ、今年はブログのネタになりそうだなあと、

本日、若い葉っぱを摘んで食べてみましたよ!!

葉っぱを煮だした、鍋のお湯が真っ黄色に。

(肉眼ではもっと黄色でした)

軟らかくなるまで茹でた葉っぱを

おひたしにして頂きました。

うーんん!

ホウレンソウとも違う、

小松菜とも違う、、、

そう!春菊みたい!

癖もなく食べやすい紅花の葉っぱ

これからは5月から6月上旬にかけて、

我が家の定番料理になりそうです。

作り手の「暮し」 まつみ版画

2020年05月28日

小さな木版画雑貨を制作してる『まつみ版画』です。

農家の築120年ほどの古い家に暮らすようになり

はや9年ほどになります。

リフォームを頼む余裕もなく、旦那と二人で

あちこちいじり、つぎはぎのような部分ばかりです

でも、古い部屋を好きなように手直ししていくと

このイメージに似合う絵柄?とか

考え始めると、何か作りたくなっていく 楽しみがあります。

でも農家の家は、庭も空き地も広く

雑草を抜く、さらに道路沿いの垣根代わりの

庭木の手入れもしなくてはと、やることがいっぱいです。

制作からの逃避

も簡単に

どこにでもあるのです。

前に住んでいた方が、大切に植えられた庭木でしょうが

庭のない家で生まれ育った私です。

ただ、我流で枝を落とす程度のことです

先日 、5月も終わりごろ

コウヤボクという庭木の新芽に惹かれて

伸び放題だった枝を切って手入れしていたら

幹と枝と葉っぱの茂みの中で

白く丸い形を発見

なんと鳥の卵でした。

秘密基地を覗いたような、怖さと

命ある卵の生なましさに、胸がどきどき

するのでした。

翌日、そっと遠目で覗いて見ると

小さな鋭い光が、こちらを見ていて 顔でした。

卵を温め中の、親鳥の姿です。

人間の足音に、警戒して卵を放って逃げたり

しないかな?とか心配になり

たまに覗いて見たり。

自宅の周りでスケッチした絵には

植物や鳥が多く、それが版画になりと

毎日の出会いや発見を

形として残せてるんなだと、

そう考えると少し嬉くなります。

今年のコロナの影響と私的理由で

木版画製作から少し遠のいているこの頃ですが

こうして文にして見ることも 大切なことと思えました。

版画、手作り人形、古民家、アジアの雑貨

いろんな物が入り混じった我が家ですが

工房巡り 気楽に遊びに来てみませんか。

農家の築120年ほどの古い家に暮らすようになり

はや9年ほどになります。

リフォームを頼む余裕もなく、旦那と二人で

あちこちいじり、つぎはぎのような部分ばかりです

でも、古い部屋を好きなように手直ししていくと

このイメージに似合う絵柄?とか

考え始めると、何か作りたくなっていく 楽しみがあります。

でも農家の家は、庭も空き地も広く

雑草を抜く、さらに道路沿いの垣根代わりの

庭木の手入れもしなくてはと、やることがいっぱいです。

制作からの逃避

も簡単に

どこにでもあるのです。

前に住んでいた方が、大切に植えられた庭木でしょうが

庭のない家で生まれ育った私です。

ただ、我流で枝を落とす程度のことです

先日 、5月も終わりごろ

コウヤボクという庭木の新芽に惹かれて

伸び放題だった枝を切って手入れしていたら

幹と枝と葉っぱの茂みの中で

白く丸い形を発見

なんと鳥の卵でした。

秘密基地を覗いたような、怖さと

命ある卵の生なましさに、胸がどきどき

するのでした。

翌日、そっと遠目で覗いて見ると

小さな鋭い光が、こちらを見ていて 顔でした。

卵を温め中の、親鳥の姿です。

人間の足音に、警戒して卵を放って逃げたり

しないかな?とか心配になり

たまに覗いて見たり。

自宅の周りでスケッチした絵には

植物や鳥が多く、それが版画になりと

毎日の出会いや発見を

形として残せてるんなだと、

そう考えると少し嬉くなります。

今年のコロナの影響と私的理由で

木版画製作から少し遠のいているこの頃ですが

こうして文にして見ることも 大切なことと思えました。

版画、手作り人形、古民家、アジアの雑貨

いろんな物が入り混じった我が家ですが

工房巡り 気楽に遊びに来てみませんか。

つくり手の「くらし」 工房まめや

2020年05月22日

この時期にやる恒例の「家事」

薪割りです。

木工を家業としているので、燃やす木はいくらでもあると

思われるかもしれませんが、

家の薪ストーブで一冬過ごそうと思うと、

我が家では5トンの薪を買います。

チェーンソーで玉切りのあと斧で割っていきます。

木工では使わない筋肉を使うので、

あちこち痛くなりますが、これで運動不足解消!

薪割りです。

木工を家業としているので、燃やす木はいくらでもあると

思われるかもしれませんが、

家の薪ストーブで一冬過ごそうと思うと、

我が家では5トンの薪を買います。

チェーンソーで玉切りのあと斧で割っていきます。

木工では使わない筋肉を使うので、

あちこち痛くなりますが、これで運動不足解消!

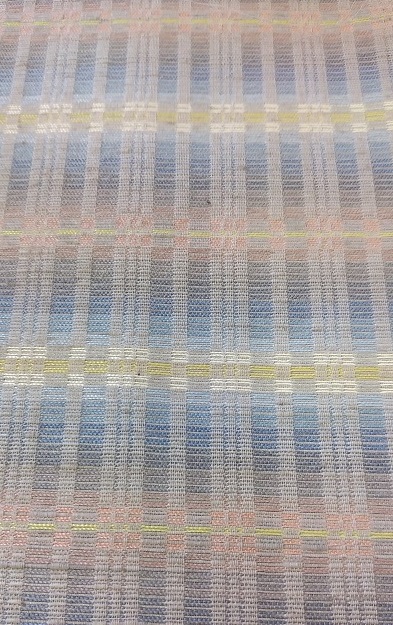

山里の春を告げる色を織る COCOON工房

2020年05月15日

4月飛騨地方はまだまだ寒く、

雪で閉ざされた飛騨の冬に

春の訪れを告げる野の花の色が

この布を織りなしています。

その草花を紹介します。

『オオイヌノフグリ』

雪の下でじーと寒さに耐え

雪が溶け始めると地面を這うように

日差しを浴びて小さな花達が顔を出します。

この花の優しく淡いブルーが

飛騨の遅い春の訪れを告げてくれます。

その隣に

私が主役!と

レースが何重にもなったドレスを

着飾った野の草、

『ヒメオドリコソウ』

頭は紫色、裾は緑色へと綺麗なグラデーションに

小さなピンクのお花を身につけています。

たくさんの踊り子が咲く姿は

とても楽しげで 春をいっそう陽気に彩ってくれています。

飛騨の山里を彩る野の花のいろを

糸に、そして布へと織り上げています。

暦はすでに5月になり飛騨の山里も

ようやく八重桜が満開になり、

濃いピンクが眩しいくらいになりました。

つくり手の『くらし』 芸術鑑賞は”実”である 造形家たしまねん

2020年05月02日

新型のウィルス騒動が本格的になってから3ヶ月ほど経ちますか。

その間僕は、2月の終わりからの一週間は神戸三宮での展示会、3月下旬の10日間は東京の阿佐ヶ谷のギャラリーで開催した2人展を開催、参加しました。

お客さんは残念ながら少なかったけれど、その分じっくり見ていただきました。

しかし、4月5月6月には大小6つのイベント、展覧会がありましたが中止が決まっています。

また、3月の上京の際、せっかくなので展覧会、映画を観ようと思っていたのですが、軒並みやっていなくて残念な思いをしました。

先日作家の高橋源一郎氏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、現代詩作家、随筆家の荒川洋治氏が2003年に出版した「忘れられる過去」を取り上げていました。

その中でこんな一節があります。

「文学は実学である」

この世を深く豊かに生きたい、そんな望みを持つ人に成り代わって才覚に恵まれた人が、鮮やかな文や鋭い言葉を駆使して本当の現実を開示してみせる、それが文学の働きである。

だが、この目に見える現実だけが現実であると思う人が増え、漱石や鴎外が教科書から消えるとなると、文学の重みを感じるのは容易ではない。文学は空理空論、経済の時代なので肩身がせまい。

文学は経済学、法律学、医学、工学などともに”実学”なのである、社会生活に役立つものなのである、と考えるべきだ。特に社会問題が人間の精神に杞憂する現在、文学はもっと”実”の面を強調しなければならない。

(中略)

ー(優れた)文学作品を知ることと知らないこととでは人生は全く違うものになる。それくらい激しい力が文学にある。読む人の現実と生活を一変させるのだ。

文学は現実的なもの、強力な”実”の世界なのだ。文学を”虚学”と見るところに大きな誤りがある。

現在世の中が置かれている状況には賛否両論あろうかと思います。

新型のウィルスが国内に持ち込まれてから、恐らく半年になろうとしています。

各時期をどれだけ分析されているのか?現在出ている様々な数字の分析もしっかり多方面からされているのか?先の見通しは果たして広い分野から分析されているのか?

それらが不明瞭のまま学校は閉鎖され、文化活動も制限されています。

”実”とされる医療、医薬品、食品などは不自由とされないのですが、美術鑑賞、舞台や音楽、映画鑑賞を始め、図書館利用や海岸散歩、公園の遊具まで”虚”とされ、我慢を強いられています。

”実”とされるものだけでの生活の2ヶ月、もしかすると3ヶ月がもたらすものが、特に子供達や若者の将来にどう影響するか、とても心配です。

荒川洋治氏の「文学は実学である」の項はこう締めくくられています。

科学、医学、経済学、法律学などこれまで”実学”として思われていたものが”実学”として怪しげなものになっていること、人間を狂わせるものになってきたと思えば、文学の立場は見えてくるはずだ。(荒川洋治著『忘られる過去』より)

美術館やコンサートに自由に行け、子供達が遊びまわる世界に早く”戻す”ことに期待しています。

その間僕は、2月の終わりからの一週間は神戸三宮での展示会、3月下旬の10日間は東京の阿佐ヶ谷のギャラリーで開催した2人展を開催、参加しました。

お客さんは残念ながら少なかったけれど、その分じっくり見ていただきました。

阿佐ヶ谷での展覧会の様子

しかし、4月5月6月には大小6つのイベント、展覧会がありましたが中止が決まっています。

また、3月の上京の際、せっかくなので展覧会、映画を観ようと思っていたのですが、軒並みやっていなくて残念な思いをしました。

先日作家の高橋源一郎氏がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、現代詩作家、随筆家の荒川洋治氏が2003年に出版した「忘れられる過去」を取り上げていました。

その中でこんな一節があります。

「文学は実学である」

この世を深く豊かに生きたい、そんな望みを持つ人に成り代わって才覚に恵まれた人が、鮮やかな文や鋭い言葉を駆使して本当の現実を開示してみせる、それが文学の働きである。

だが、この目に見える現実だけが現実であると思う人が増え、漱石や鴎外が教科書から消えるとなると、文学の重みを感じるのは容易ではない。文学は空理空論、経済の時代なので肩身がせまい。

文学は経済学、法律学、医学、工学などともに”実学”なのである、社会生活に役立つものなのである、と考えるべきだ。特に社会問題が人間の精神に杞憂する現在、文学はもっと”実”の面を強調しなければならない。

(中略)

ー(優れた)文学作品を知ることと知らないこととでは人生は全く違うものになる。それくらい激しい力が文学にある。読む人の現実と生活を一変させるのだ。

文学は現実的なもの、強力な”実”の世界なのだ。文学を”虚学”と見るところに大きな誤りがある。

現在世の中が置かれている状況には賛否両論あろうかと思います。

新型のウィルスが国内に持ち込まれてから、恐らく半年になろうとしています。

各時期をどれだけ分析されているのか?現在出ている様々な数字の分析もしっかり多方面からされているのか?先の見通しは果たして広い分野から分析されているのか?

それらが不明瞭のまま学校は閉鎖され、文化活動も制限されています。

”実”とされる医療、医薬品、食品などは不自由とされないのですが、美術鑑賞、舞台や音楽、映画鑑賞を始め、図書館利用や海岸散歩、公園の遊具まで”虚”とされ、我慢を強いられています。

”実”とされるものだけでの生活の2ヶ月、もしかすると3ヶ月がもたらすものが、特に子供達や若者の将来にどう影響するか、とても心配です。

うちの近所の公園は閉鎖されていませんでした

誰も遊んでいる子供はいなかったけど

誰も遊んでいる子供はいなかったけど

荒川洋治氏の「文学は実学である」の項はこう締めくくられています。

科学、医学、経済学、法律学などこれまで”実学”として思われていたものが”実学”として怪しげなものになっていること、人間を狂わせるものになってきたと思えば、文学の立場は見えてくるはずだ。(荒川洋治著『忘られる過去』より)

美術館やコンサートに自由に行け、子供達が遊びまわる世界に早く”戻す”ことに期待しています。