つくり手×つくり手INTERVIEW 第3回 kino workshop

2014年08月17日

みなさんこんにちは。

「つくり手×つくり手インタビュー」の第3回。

今回は2007年から飛騨市に住居兼工房を構えるkino workshopの片岡夫妻を、15年来の友人でもある木工房大噴火、清水丈雄が訪ねます。

いつもおいしいご飯を食べさせてくれる片岡夫妻。今回もランチを食べながらのお話です。

マイペース×慎重派。二人工房

片岡君は木工の学校(岐阜県立高山高等技能専門校:現 木工芸術スクール)で同期だったね。歳も同じで。のりちゃん(紀子さん)は年下だけど先輩なんだよね?

「私の方が2年早かった。大学を出て2年働いてから学校に入ったから。」

大学では?

「専攻は建築。建築は今でも大好き。新旧問わず、木のも石のも。倉とか小屋とかも。」

「どこかでかける用事があるときは、ガーッて調べて、観に行かずにいれない。」

おっとり喋るのりちゃんは3姉妹の末っ子。小さい頃、お姉ちゃんに「あんた、早く喋ってみな」と意地悪言われて育ったマイペースな人。

片岡君は学校の前は何を?

「大学出てからは、就職はしないで、バイトしては旅に出てたんだ。旅が好きというより、やりたいことがなかったからね。」

「バイトしててもただの業者だから、お客さんと接点がない。その頃、人と話した記憶がなくてね。これでは面白くない。やはり手に職を持たなきゃと思って学校に入ったんだ。」

「木工に夢をもって入ったわけじゃなくて、ちょっと面白そうだなって程度の気持ちだった。」

好きなことに一直線のマイペースなのりちゃんと、慎重に生き方を探る片岡君。二人の工房はどんな感じで回っているのだろうか?

何もない暮らしから始めた

「紀子は、作るのが好きなんだよ。」

「そう!とにかく作りたい。だから他の事は清英さん(片岡君)に任せておいて、「どう?こんなに作ったわよ!」って見せるのが好き」

「僕はいつも材の調達に追われてるよ」笑

「僕はお客さんに「これステキ!」って言ってもらうのが好き」

そうか、展示会に出るのはほとんど片岡君だもんね。

「私は外に出ると疲れちゃう。猫くらいダメ」

んっ?

「トシちゃん(猫)が外に出たいってねだるから連れ出してあげるんだけど、10分もしないうちに帰りたいって啼き始める」と足元の白猫を見つめながら話す。

「ここには畑があるから、買い物にあまり出かけなくていいの。そこが好き」

「でもね、清英さんは買い物好きなんだよ」と秘密をばらすようにいたずらな目で言う。

「うん、僕はモノが好きだからね。でも飛騨に越してきた時は何もない暮らしから始めたんだ」

目の前に安いものがあっても、不便でも本当に気に入ったものでなければ手を出さないという暮らし方。そういえば木工の学校のころ、「これいいでしょう?」と、いろんなモノをうれしそうに見せてくれた。それは時にザルだったり、カボチャだったりした。その中には小さな木の切れ端もあった。それを撫でる大きな手からは愛着がにじみ出ていた。

「気に入ったものに出会うのって時間がかかるでしょ。だから自分で作り始めたんだ」

愛情たっぷりに育てた畑の収穫をふんだんに使った夏野菜のカレーと、手作りドレッシングのスパイスの香りが食欲をそそる“ライタ”(インド風サラダ)を昼食にいただきながらさらに話を聞いた。もちろんお皿もボウルも丁寧に選び出されかわいがられているモノたちだ。

全部、自分たちの手で

片岡家はずっとモノづくりのスタンスがブレないね。

「この土地に自分の家を建てて腰が据わったんだ。ここで生きていくんだなって。楽だよね」とのりちゃんを見る。

「そうだね、モノを作るのも安心して作れる!」

「家具を自分で作って、出来上がってうっとりするでしょ。買ってくれた人もうっとりする。」「作るのがうれしくて、出来上がってうれしくて、お客さんが喜んでるのがうれしくて。だから他人に任せちゃもったいない。すべてのプロセスを自分たちでやりたいんだ。」

と嬉しそうに話す二人。

丁寧に取り組んできた彼らの暮らしはどこをとっても愛情が詰まっている。それは作ることも同じで、愛情を注げるものばかりを時間を掛けて作り出してきたから、作ることがうれしい。作ることと暮らすことが一体になっている。

作品の一つ一つ、お客さん、友人、仲間たち、もちろん猫たち。畑の土や、料理、器。彼らはお昼寝のことまで愛着をこめて話すので、僕の中の暗い気持ちなどたっぷりな愛に押し流されてしまう。

「近所のおじさんがね、畑の出来はどうだ?って訊くから、

「ナスがいいです!」って元気よく言ったの。そしたら

「あれでいいんか?だって。アハハハ」

「だってとってもよくできたんだよ!」

ナスの一本にもたっぷり愛情が込められているんだ。

最後にメッセージ

「ゆっくり椅子に座って、お茶を飲んでいってください」

きっとそれだけで、気持ちが洗われて帰り道には笑顔が浮かんでいることだろう。心地よい時間があります。ぜひ、訪ねてみてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

プロフィール

片岡清英1969年生まれ

片岡紀子1970年生まれ

’96,’98岐阜県立高山高等技能専門校卒業

2000年からkino workshopを開く

2007年工房兼自宅を飛騨市に構える。

ジローとトシコ、2匹の猫と同居。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

kino workshopの詳しい情報はこちら http://www.kinoworkshop.com

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「つくり手×つくり手インタビュー」は、イベント開催まで、随時更新!

いろんな面白いつくり手の話は、まだまだ続きます。次回もお楽しみに!

つくり手×つくり手INTERVIEW 第1回 木工房大噴火

2014年07月11日

みなさんこんにちは!

2014年も毎年恒例の「飛騨の木工房めぐり~つくり手たちのいるところ~」の開催が決定しました。

「秋まで待てない!」とご期待くださっている方もたくさん(多分)いらっしゃるでしょう。

そこで、今年はいまから、工房めぐりプレ企画。題して

「つくり手」×「つくり手」INTERVIEW

をはじめます!

イベントでは、直接そのつくる「場」と「人」に触れていただくことができますが、初めての方だと、どこに行ったらいいのか分からないという方もいらっしゃると思います。

この企画では、工房めぐり体験をより深いものにしていただくべく、様々なつくり手の素顔を同じく「つくり手」からの突撃インタビューでお見せしていきます。ふだんは自分の中にしまっていた思いも、つくり手同士の話から、にじみ出てくるかもしれません。

第1回は、木工房大噴火の清水丈雄さんの工房を、私、キナリ木工所の坂本が訪ねます。

では、さっそくインタビュースタートです!

椅子はいちど座ってみてもらった人にしか売れないんだよね。

ーでは、まず。清水さんの工房はどんなところですか?

うちの工房は川沿いにカッコウが鳴いて、遠く北アルプスを望み、時おりチャペルの鐘の音が聞こえる…そんなところにあります。

…実は川までの間に線路を挟んで、北アルプスの間には電線が何本も邪魔をしてて、チャペルも昔からある結婚式場だったりするんだけどね(笑)。カッコウは本当に鳴いてるんだよ。

ー(笑)けっこう高山のまちなかに近いところですもんね。でも目の前は田んぼもあってのどかだし、線路沿いで機械の音もあまり気にしなくていいし。僕個人的にはいちばんいい場所だと思いますよ。

木工房の会のメンバーは、個性豊かで木工のやり方もいろいろですが、清水さんはどんなやり方でされていますか?

うちは座面や背もたれが桐材でできたずっと座っても疲れない椅子を中心に、木の元々持っているかたちを生かしたテーブル、ヒノキのランプがメインだね。椅それを全国の百貨店をまわってお客さんに直接会って買ってもらうというやり方をしてる。

ー直接会ってというのは、こだわりがあるんですか?

例えば椅子の話になると、お客さんの体型とか座り方って一人ひとり違うんだよね。うちの椅子はちょっと他の椅子とは見た目も座り心地も違うんだけど、座る人によって、高さだけじゃなくて、腰の当たり方とか座面の奥行きだったり、ちょうどいいかたちは変わってきたりする。極端に言えば、家族4人の椅子のセットだと全員違うつくりじゃないとちょうどいいかたちにならない。だから、椅子はいちど座ってみてもらった人にしか売れないんだよね。そういう意味で、直接会って売るかたちにしてるんだ。

ー座面や背もたれまで変えてるんですか!僕はそこまでようやりませんわ…。しかし、桐材を使うっていうのは桐箪笥なんかでは普通ですけど、椅子だと珍しいですよね。

桐のいいところは、やわらかくて長い時間座ってもおしりが痛くなりにくいことと、冬でもひやっとしにくくて夏もさらっとしてるところ。でも最初から桐を使ってたわけじゃないんだよ。

ーじゃあ、桐を使う発想はどこから生まれたんですか?

木工を始める前に、世界各地や日本中を旅してたんだよね。グリーンランドの先住民の狩猟生活に触れたり、日本中をバックパックひとつであてもなくいろいろまわってた。そのときたまたま福島県の会津で300年も前から桐をずっと育てて、桐箪笥の材にしてるところに出会ったんだ。そのときは木工してなくて、材料とは考えもしなかったんだけど、数年後木工を始めて、機械もチェンソーとかしかないし「削ってつくるしかない」っていうときに、桐の切り株みたいな太い端材をそこからもらって、削りだして椅子を作ったんだ。今の椅子とは全然違うんだけど、なんかいい感触だった。

ずっと会社勤めしながらいろいろ作ってたんだけど、独立して、今のかたちの椅子のベースを作った。最初は桐は箪笥に使う高級材だという認識がお客さんに強いみたいで、「桐に座るなんでとんでもない!」と言う方がいたり、なかなか座ってもらうのにも苦労したんだ。そうしているうちに、お客さんから「ここはこうなってるほうが座りやすい」とか、「桐って座ってて気持いいね」とか言ってくれる人が増えてきて、お客さんの声に応えているうちに、いまのかたちの椅子になったんだ。だから、この椅子は「お客さんと一緒に作った作品」なんだ。

桐の椅子は、「お客さんといっしょに育ててきてる」っていう感覚があるから、自信がもてるんだ。

ー僕は会の中でも一番木工歴が短くて自分で始めてからも3年なんですが、一人で木工をやって食っていくのは改めて大変だな、と感じてます。清水さんは最初から「こうしたらうまくいく」っていうのは見えてたんですか?

いや、そんなの全然ないよ(笑)。最初は木を削り出しながら、自分の中でいいと思うかたちを探ってってところから始まって。そうしているうちに自分のなかでいいかたちが生まれてくる。自分がいいと思ったものを作る。

最初は同じもをを持っていっても全然売れなかったりしたけど、お客さんにいいって言ってもらったり、アドバイスを取り入れるうちに、自分の中にも確信が生まれてきて、自信を持って接客できる。

それはやっぱり「お客さんといっしょに育ててきてる」っていう自信があるからなんだよね。お客さんと出会えば出会うほど、その椅子っていうのはよくなっていく。それを自分で自覚しながら、この椅子がお客さんにとってどれだけ価値があるのかっていうのをお客さんが教えてくれる。そうすると自信をもって「どうぞ」って言える。その自信だと思う。

その積み重ねで、ここ数年はいい手応えを得られるようになったんだと思うよ。

ー「お客さんといっしょに育てる」っていうのはいい言葉ですね。いい家具を育てて、ちゃんと価値を伝えること。個人の木工房の多くは厳しい環境にあると思いますが、そういう視点で地道に積み重ねることが大事なんですよね。

僕から見ても、今の清水さんはいい感じにお客さんを得て、家具を作るという流れにあると思うんですが、課題はありますか?

今は木工房の会と百貨店のイベントへの出展でまわってるんだけど、全国をまわってると経費もばかにならないし、展示会ではスペースの都合で一部の家具しか持っていけない。飛騨はせっかく遠方から人が集まる観光地なんだし、自分の作ってる場所でいろんな家具をじっくり見てもらえるのが理想なんだ。実は今、工房の一部をショールームに改装する計画がスタートしていて、お客さんに家具を見てもらうのはもちろん、ワークショップをやったり、いろんなつくり手の人の作品を置いたり、イベントスペースとして使ってもらう場所にしたいな、と思ってるんだ。

「ヨガと瞑想」とか、いろいろ面白いことを考えてる人もいるんだ。

それに、作る過程もみんなで楽しめたらいいなと。内装は土壁と思ってるんだけど、左官の職人さんと、興味のある学生さんが一緒に手伝って学ぶとかね。

ー飛騨にはたくさんの人が観光で来られますけど、みんな古い街とか温泉だけをまわって帰るっていうのはもったいないですよね。ものづくりの町として、「あそこにいけば面白いことやってる」っていう場所になるといいな、と思います。なんか、ワクワクしますね!ショールームの完成が待ち遠しいです。

これを見るために、飛騨に来るとか、ここで展示したいからって言って遠くから作家さんが来てくれる…。

工房めぐりのイベントは年に1回だけど、いつでも工房をめぐって面白い体験ができるようになるといいよね。

やっぱり縄文人の知恵ってすごいと思うんだ。

ー清水さんは関東の出身で、木工をきっかけにこっちに移住されたんですよね。飛騨での生活は十数年になると思いますが、いかがですか?

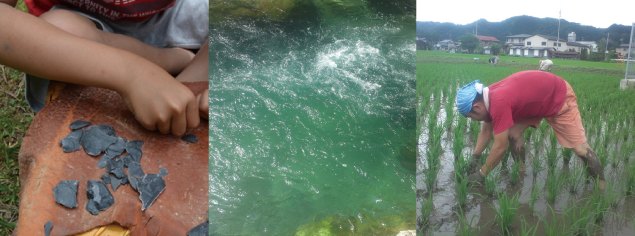

こっちでは工房と別の場所に家を借りて、畑で野菜を作ったり、キノコを山に採りにいったり、できるだけ自給できるようにと思って生活してます。畑で芋を作ってたくさん収穫できたら、苦しいときでも「いや、まだこんだけ芋があるからまだやっていける!」と思って頑張れたりする。家の近くには宮川の源流があるんだけど、夏は息子たちを連れて川に入ったり、山を探検したり。普段忙しくてちゃんと相手できないことも多いから、夏はちょっと仕事の手を緩めて、毎年こどもと遊ぶ時間を作ってるんだ。

最近は、息子と「矢じり」づくりにはまってて。飛騨に「下呂石」っていう石があって、層になってて割るとナイフみたいになる。それをうまく割っていくと「矢じり」になるんだ。息子と一緒にいい矢じりになるよういろいろ工夫して、本も調べるんだけど、情報がないんだ!今は何でもネットで調べる時代だけど、そこには情報がない。だから自分たちでやるんだけど、やっぱり縄文人の知恵ってすごいと思うんだ。

生きていくために狩りをして、食うものがなかったら死んでしまう。そんな中で、獲物を得るための矢じりには、ただの道具としての役割を越えた造形を感じるんだよね。「祈り」とか込められてるんじゃないのかという。

今は何でも買えば手に入る時代だけど、僕はそんなのが何にもない縄文人の生活に憧れる。もちろん、本当になることなんてできないけど、そんな体験ができる飛騨の自然の環境は、やっぱり自分に合ってると思うんだ。

ー縄文人になるなんて…僕は考えたこともないです!でも、「何でもある」生活じゃなくても人は生きていけるんだろうな、と最近思ったりしますね。

工房めぐりでは、ぜひ「人」に触れて、根掘り葉掘り話を楽しんでもらいたい

ー工房めぐりのイベントでは、どんなところを見てもらいたいですか?

今年はショールームの改装中だから、うちでパーティはできないんだけど、ちょとした「カウンターBar」を作る予定にしてるのでお楽しみに!工房の改装も、竹で編んだ枠に土壁を塗って洞窟みたいにしたり、面白いことをやってるから、そんな改装風景を見てもらうのも面白いと思うよ。

ーでは、最後に。工房めぐりのイベントにいらっしゃるお客様に向けてひとこと。

メンバーそれぞれのつくってるものも面白いんだけど、面白いメンバーが揃ってるんで、ぜひ「人」に触れて、根掘り葉掘り話を楽しんでもらいたいですね。面白そうな人を見つけて、会いにいく。それが一番の楽しみ方かな、と思います。

僕自身、いろんな方とゆっくりお話できることを楽しみにしています。Barで手づくりのやまぶどうジュースや山で採ってきたキノコのおつまみをご用意してお待ちしています。下呂石の矢じりのワークショップもやっちゃおうかな?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

木工房大噴火の詳しい情報はこちら http://www.daifunka.com

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第1回のインタビュー、いかがだったでしょうか?

普段よく清水さんの工房を訪ね、木工談義につき合ってもらっていますが、本当にいつも話のネタの尽きない清水さん。

みなさんも直接会って、ぜひその人となりに触れてみてくださいね!

ここでは書ききれない、書けない?お話もたくさん。心地よい秋の一日、飛騨の工房につくり手にぜひ会いにきてくださいね♪

「つくり手×つくり手インタビュー」は、イベント開催まで、随時更新!

いろんな面白いつくり手の話は、まだまだ続きます。次回もお楽しみに!